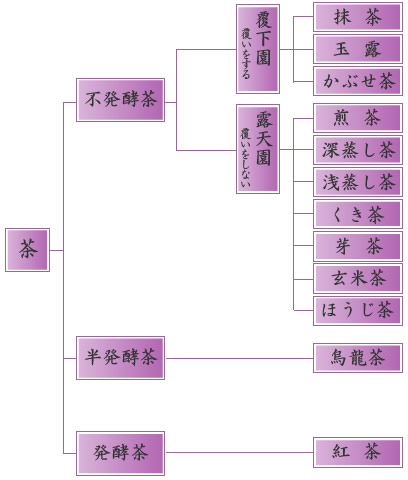

お茶といっても製法により種類も様々です。

不発酵茶:覆下園(覆いをする)

抹茶

玉露の葉だけを蒸し、揉まずに乾かして石臼で碾き微粉末化されたお茶です。 アミノ酸の含有量が多く、まろやかな味となります。主に茶道に使われます。 カフェインやビタミンC、カテキンも含まれ、水に溶けにくいビタミンEなどの栄養素も豊富です。

玉露

玉露はわらなどで日光をさえぎって育てます。 そのため、新芽が日光を求めて薄く広がるため、 うまみの素であるアミノ酸が葉全体にゆきわたり、やわらかな、色の濃い葉になります。 煎茶に比べてアミノ酸含量が多く、カテキン量は低くなるので、 濃厚な甘さや旨味のあるとろりとした味になります。

かぶせ茶

よしず棚や藁といった覆いを茶園にかぶせ、日光を避けて育てた新芽を使用します。

玉露に近い旨味と香りがあるといわれます。

不発酵茶:露天園

煎茶

日本茶の大半がこの煎茶で、いわゆる緑茶と言えばほとんどこの煎茶を指します。生葉を蒸して、揉みをかけ細く撚っていくため、良質の煎茶は細く針のようになっています。爽やかな香りと味わいが特徴です。

深蒸し茶

基本的には煎茶と同じですが、色と味をしっかり出すために蒸し時間を長くしたお茶のことを指します。蒸し時間が長くなる事で、茶の葉の形は崩れますが、豊かな香りとまろやかで深い味わいが楽しめます。

浅蒸し茶

深蒸し茶同様、煎茶と同じですが、こちらは蒸し時間を短めにしたものです。深蒸し茶とは対照的に、葉の形がキレイで、爽やかな香りとすっきりした味わいが特徴です。

くき茶

煎茶を製造する時に生ずる「くき」だけを集めたお茶です。「くき茶」独特の香りとすっきりした風味を味わえます。

芽茶

お茶の葉の新芽の所だけを集めたお茶です。丸まった形が特徴です。味が濃く、煎じが利きます。

玄米茶

煎茶と高圧で炒った玄米をブレンドしたお茶です。香ばしい香りが特徴で、関西以西で好んで飲まれています。 カフェインやタンニンが少ないので夜遅く飲んでも安心です。 また、玄米からの栄養の摂取も期待できます。

ほうじ茶

煎茶や番茶を180度前後で焙じたものをいいます。 アミノ酸やカテキン量は減少しますが、香りの成分量は2倍増え、 ナトリウムを体外に排出する作用のあるカリウムが煎茶などよりも多く含まれます。 こうばしい香りとさっぱりした味で食後のお茶として人気です。

半発酵茶

烏龍茶

茶の葉を途中まで発酵させてから炒って発酵を止めた香り高いお茶。主に含まれる成分はタンニンとカフェインで消化吸収を助け、 血液の循環をよくするといわれています。

発酵茶

紅茶

茶の葉を完全に発酵させたお茶です。アッサム、ダージリン、ウバなど種類は多く、 これらをブレンドしたものも人気です。 さわやかな、切れ味のよい渋みとコクが楽しめます。

お茶の主な成分とその効用

美容にも健康にも効果抜群!! 元祖・健康飲料

お茶の成分

カテキン類

緑茶に多く含まれているというエピガロカテキンガレートは、今世界でも注目されている成分のひとつです。ガン予防、成人病予防などに効果があるといわれています。お茶の渋みを作り出す成分です。

ビタミンA・C・E

これまでお茶の中のビタミンCが注目をされてきましたが、最近の研究で老化予防に効き目があると言われているビタミンEも多数含まれている事がわかりました。また、美肌効果に効果の高いビタミンAも含まれています。

フッ素

フッ素は歯磨き粉などに入っていることでおなじみの成分です。歯を強くする、虫歯予防に効果があるといわれています。

アミノ酸類

旨味の元となる成分であるアミノ酸。お茶に含まれるアミノ酸の多くはテアニンと呼ばれる成分です。脳神経を活性化させる効果があるとされています。

カフェイン

緑茶に含まれるカフェインは、他のビタミン類の成分と一緒に効果を発揮するため、効き目はマイルドです。利尿作用、強心作用、眠気防止の効果があるといわれています。

フラボノイド

フラボノイドは口臭予防に効果があるほか、毛細血管の抵抗性増強、抗酸化作用もあるといわれています。

ミネラル類(カリウム・カルシウム)など

カリウム、カルシウム類などのミネラル類は、血液をアルカリ性に保ち、新陳代謝を円滑にするといわれています。